News Information

发布时间:2025-11-19

浏览量:380

医疗电子设备在做EMC测试时,为什么总是“第一次必不过、整改一大轮”?医疗电子EMC整改到底改什么、从哪里下手、怎样既通过测试又兼顾成本?

一、医疗电子为什么格外看重EMC?

先问一个根本问题:

医疗电子设备的EMC不过,会带来什么后果?

风险不是“噪声大一点”这么简单,而是可能直接影响诊断和治疗结果:

监护仪波形跳变、数据错误

输注设备误报警或停机

控制系统死机重启

医疗场景中设备密度高:监护、输注、呼吸机、影像、无线终端集中在有限空间,互相干扰的机会大大增加。

医疗类产品通常要满足基于 IEC 60601-1-2 等标准体系的EMC要求,限值更严、工况更复杂。

因此,医疗电子EMC整改不是为了“报告好看”,而是为了设备在 真实医院环境下 依旧能稳稳工作。

二、EMC没过,常见会“挂”在哪些项目上?

在开始医疗电子EMC整改之前,通常已经做过一轮或几轮测试。问题大多集中在两大类:

1. 电磁发射(EMI)超标

看的是设备对外“吵不吵”:

传导发射:通过电源线、信号线把干扰送进电网或其他设备

辐射发射:通过空间辐射电磁能量

典型表现:

某些频段传导发射超限

十几MHz到几百MHz的辐射曲线上有明显“尖峰”超标

2. 电磁抗扰度(EMS)不过关

看的是设备“抗打击能力”:

静电放电(ESD)

电快速瞬变脉冲群(EFT)

浪涌(Surge)

射频场辐射抗扰度(RS)

传导骚扰抗扰度(CS)

电压跌落、短时中断等

典型现象包括:

屏幕花屏、黑屏、卡死

按键失灵、死机重启

通信中断,数据乱跳

报警灯乱闪、蜂鸣器莫名响

医疗电子EMC整改,就是围绕这些“具体挂点”,一步步找到根源并解决。

三、医疗电子EMC整改的总体思路

很多团队一遇到EMC不过,第一反应是:

“加磁环、贴铜箔、加滤波器。”

这些方法有用,但如果不搞清 干扰从哪里来、走哪条路、干到哪一块,往往就是:

堆了一堆料,成绩仍然不好看。

更稳妥的整改思路可以归纳为四步:

锁定问题:

是发射还是抗扰度?

哪个项目?

具体频段、具体等级?

分析路径:

干扰源在哪:开关电源、MCU、时钟、驱动还是外部设备?

通过什么耦合路径传到敏感电路或外部:传导、辐射、共模、差模?

选定落脚点:

从“源头—路径—受体”三点中选择性价比最高的整改位置

优先改设计和架构,其次再加滤波、屏蔽等“补救手段”

验证与迭代:

小范围修改,先做预验证

有把握后再进行正式复测

过程中同步更新BOM、图纸和工艺文件

四、按问题分类:发射超标的整改方法

1. 开关电源、DC/DC 模块噪声

医疗电子设备中,开关电源几乎是EMI“大户”:

开关管的高di/dt、高dv/dt

布线不当造成大面积回路

DC/DC模块输出侧纹波大

整改思路:

在输入端增加合适的共模/差模滤波器

缩小高频电流回路面积,功率器件与滤波器件布局靠近

关键开关节点走线短、粗、靠近地平面

高频侧和低频侧合理分区,减少互相耦合

2. 线缆变“天线”:辐射超标

系统中会有电源线、信号线、探头线、通讯线等,一旦共模噪声上去,线缆就变成有效“天线”。

改善办法:

尽量让信号线与其回流路径靠近,形成小环路

对易辐射的线缆加共模扼流圈或磁环

使用屏蔽线缆,并确保屏蔽层正确接地(通常一端或规定端接地)

在接插件处优化端接方式,避免“悬空屏蔽层”

3. 机壳与屏蔽设计不到位

医疗电子产品很多有金属外壳或部分金属骨架,如果屏蔽不连续、接地不良,容易形成“缝隙天线”。

可以关注:

机壳各部分之间是否通过导电垫、弹片等建立良好电连接

通风孔、缝隙的位置、尺寸是否合理

屏蔽罩与PCB地的连接是否可靠

总的理念是:

通过合理的布局和接地,让高频电流“走该走的路”,不要在外壳和线缆上乱窜。

五、按问题分类:抗扰度不过的整改方法

1. 静电放电(ESD)问题

典型问题: 人手一碰,界面乱了、设备重启、误报警。

结构和电路层整改:

外壳接触区域使用绝缘材料或增加放电路径,引导静电优先在壳体“泄放”,而不是进电路

按键、USB口、探头接口等处加TVS管或专用ESD保护器件

敏感线路前加RC滤波,关键信号引脚适当增加串联电阻

软件上设置ESD干扰下的自恢复策略,如异常复位、参数重载等

2. EFT、电快速瞬变问题

这类干扰主要通过电源线、IO线耦合,表现为系统瞬间紊乱、死机。

整改建议:

电源入口增加共模/差模滤波器,适配医疗等级要求

对进入数字板、控制板的线缆,在入口处做分区滤波

对电机、继电器等感性负载增加吸收回路(RC吸收、TVS等)

关键芯片旁加强去耦电容布设,降低电源瞬变影响

3. 浪涌(Surge)问题

对接市电或外部长线的医疗电子设备,浪涌不过关会直接影响安全和可靠性。

一般做法:

在电源入口使用压敏电阻、气体放电管、浪涌保护器等组合,满足等级要求

合理布置L、N、PE,保证浪涌能沿预期路径泄放

高压侧与低压侧保持足够的爬电距离和电气间隙

4. 射频场/传导骚扰(RS/CS)问题

射频照射时,设备“跟着一起抖”,数据偏移、显示异常。

整改思路:

对敏感模拟信号采用屏蔽走线或屏蔽线缆,输入端加低通滤波

模拟/数字/电源地分区布局,减少耦合面积

高速信号保持差分平衡,减小共模辐射和抗扰风险

关键接口处加共模电感或滤波模块,提高抗扰度

六、从系统到细节:医疗电子EMC整改检查清单

1. 系统层

设备整体接地策略是否明确:保护地、功能地、屏蔽地的关系

高频噪声源(开关电源、MCU板、高速接口板)是否远离敏感模拟板

内部线缆是否合理分区:强电与弱电、模拟与数字分开走线

机壳与内部屏蔽是否构成闭合“屏蔽腔体”

2. PCB层

是否有连续地平面,关键区域避免地切割

高频回路(如开关节点、时钟回路)环路是否足够小

差分线是否成对、紧耦合、等长

模拟/数字电路的地是否清晰规划,关键位置适当单点连接

去耦电容是否贴近芯片电源引脚

3. 接口与线缆层

电源入口模块是否具备足够的EMI/EMS能力

USB、网口、串口、CAN、RS-485 等接口是否有ESD保护和共模抑制

探头线、传感线是否用屏蔽线,并正确处理屏蔽层接地

外部线缆走向、固定方式是否有利于EMC性能,而不是随意扎线

把这些点逐项过一遍,往往就能锁定大部分整改切入点。

七、让整改压力变小:设计阶段如何提前考虑EMC?

医疗电子EMC整改做多了,就会发现:

后期靠整改补救,成本高、节奏被动;前期在设计里考虑EMC,整体会轻松很多。

设计阶段可以这样做:

在方案评审时,就把“医疗电子EMC要求”和目标等级写清楚,不做“模糊设计”;

物料选型时优先考虑带EMC优化的电源模块、接口模块;

PCB布局布线阶段,把“EMC布线规则”当作刚性约束,而不是可选项;

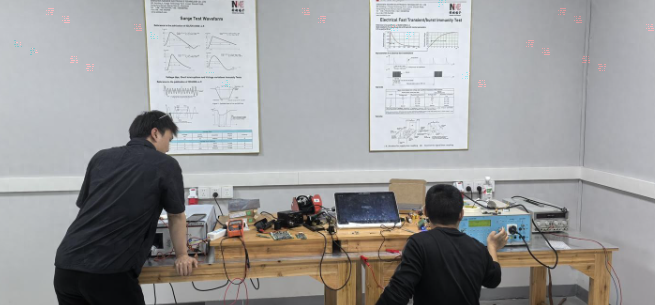

样机阶段引入“预兼容测试”:用小型ESD枪、近场探头、简易暗室等预先试验,提前暴露问题;

在软件设计上预留异常检测与恢复机制,让设备在遭受干扰后能自动恢复工作。

这样做的结果是:

正式去实验室测试时,医疗电子EMC整改次数明显减少;

一旦需要整改,也有清晰的设计依据,而不是纯靠试错。

八、协同与文档:让每一次整改都变成资产

医疗电子EMC整改往往跨多个团队:硬件、软件、结构、测试、项目、供应链、第三方实验室等。

为避免每个项目都重蹈覆辙,可以注意:

把每次EMC测试的失败项目、频段、症状、修改措施和结果整理成“整改案例库”;

在新品立项或方案评审时,参考历史项目中类似架构的EMC经验;

与实验室工程师保持技术沟通,而不仅是“送检—拿报告”;

将成熟的整改措施沉淀为设计规范、PCB设计规范和BOM选型指南。

这样,医疗电子EMC整改不再只是一个“最后一关的麻烦事”,而是推动企业设计水平提升的重要驱动力。

总结:看懂医疗电子EMC整改的关键点

可以简单用几句话来概括:

医疗电子EMC整改,核心在于 搞清问题、找到路径、精准下手;

发射问题重在控制噪声源、线缆和屏蔽体系;

抗扰度问题要在结构、电路和软件三方面同时发力;

与其后期堆料补救,不如在设计阶段就把EMC当成基本约束;

每一次整改经验,都是下一代医疗电子产品的“隐形资产”。

当你再次面对“医疗电子EMC整改”时,不妨按文中的思路梳理一遍,相信会比单纯“试着加磁环、贴铜箔”更有方向感,也更容易做到稳、准、可复制。